La photo de la semaine : Okinawa, petit paradis sur terre

Ciel bleu, mer turquoise, sable fin blanc et palmiers … Ce ne sont pas les Caraïbes, ce n’est pas Tahiti ni la Nouvelle Calédonie mais il s’agit bien d’une île japonaise, Okinawa, dans le Pacifique.

Un peu de dépaysement en plein automne pour mentionner brièvement les magnifiques îles Ryukyu, et celle d’Okinawa en particulier.

Des centaines d’îles s’étendent sur 1.000 kilomètres, de Kyushu (l’île méridionale des quatre îles principales japonaises) à Taiwan. Des petits bouts de paradis sur terre dont 20% de la surface est qualifiée de Parc Naturel.

Des températures qui ne tombent presque jamais en-dessous de 20 degrés Celsius. Une barrière de corail parmi la plus grande au monde. Et surtout des habitants d’une grande gentillesse et célèbres pour une alimentation et un mode de vie très sains.

À découvrir.

L’école maternelle au Japon

Aujourd’hui nous partageons avec vous les originalités du système éducatif japonais. Nous commençons avec l’école maternelle – ou plutôt une école maternelle, cette description n’étant pas forcément la généralité. Nous nous intéresserons dans un prochain article aux autres étapes de l’éducation académique nippone.

Mi-garderie, mi-école, les écoles maternelles japonaises (Yôchi-en ou Hoiku-en) accueillent les tout-petits, de quelques mois à plus de 6 ans. Au Japon, l’année scolaire démarre en avril. Les enfants ont 6 ans révolus lorsqu’ils rentrent à l’école primaire. Sauf pendant quelques jours fériés et de courtes vacances, les écoles maternelles sont ouvertes toute l’année pour permettre aux parents de travailler (août inclus, samedis inclus). D’ailleurs, seules ces écoles sont accessibles aux enfants dont les deux parents sont occupés – et ces derniers doivent s’en justifier pour disposer de places. On dépose les petits quand on veut, en général à partir de 7h, jusque 9h30 voire plus tard – même si un rassemblement et un appel ont lieu entre 9h et 9h30. On vient les chercher avant 19h, heure à laquelle l’école ferme.

L’arrivée

Un petit carnet de correspondance est déposé le matin. Les parents y inscrivent toutes les informations pertinentes que les maitresses prennent soin de lire. Elles s’assurent aussi que les élèves sont « genki » (en forme) en interrogeant les parents (ou grands-parents !). Les enfants collent à leur arrivée, sur leur petit agenda, un autocollant (« shilou », de l’anglais « seal ») sur la date du jour – moyen ludique d’apprendre les jours et les dates.

On apporte aussi chaque jour son bento (lunchbox dans laquelle les parents ont préparé le riz) et des vêtements de rechange, surtout l’été où les petits se changent au moins une fois par jour et prennent des douches. Et chaque semaine on change les draps de son futon. Une salle (le « holu », de l’anglais « hall ») sert à la fois de salle de spectacle lors des représentations annuelles, de temps à autre de salle de danse et de musique, et chaque jour de dortoir. Les futons sont sortis de grand placards et étalés en rang d’oignon peu après le déjeuner, par les ainés. Tous les enfants font la sieste, sauf les plus grands pendant les derniers mois qui précèdent leur passage à l’école élémentaire.

Les casiers avec les chapeaux, les petites tables, le lavabo à côté duquel sont suspendus brosses à dent et serviettes pour les mains

Tous les âges dans chaque classe

Les enfants du même âge portent des chapeaux de même couleur dans la cours de récréation. Ce sont des casquettes très légères et souples qui protègent les visages et l’arrière du cou. Ainsi par exemple les chapeaux roses sont pour les tout-petits qui viennent juste d’apprendre à marcher. Puis il y a les chapeaux jaunes vers 3 ans, rouges pour les 4 ans, verts pour les 5 ans et bleus pour les plus grands. Une des particularités des écoles maternelles japonaises est le fait que 3 classes d’âges sont mélangées. Dans la classe « Lion » seront des enfants de 4, 5 et 6 ans, de même que dans la classe « Ecureuil ». Les plus petits apprennent ainsi des plus grands, tandis que ces derniers se familiarisent avec le principe de responsabilité.

Le déjeuner

Le déjeuner est servi dans les classes. Les plats sont préparés dans une petite cuisine. Les maitresses se transforment en serveuses après que les enfants eux-même soient allé chercher leurs plateaux. Ils prennent aussi leur bento et leurs baguettes. Une fois le repas terminé, ils rapportent leur plateau et rangent leur bento et baguettes dans leurs sacs. On se lave bien les mains avant et après le repas, et on se brosse même les dents – les brosses à dents sont accrochées à de petits crochets à côté des lavabos dans chaque classe, comme les serviettes individuelles pour s’essuyer les mains. Une fois tout cela achevé, les enfants vont faire la sieste. Puis activités, jeux et goûter se succèdent avant que les premiers parents ne viennent chercher leur progéniture.

Les japonais étant très proches de la nature, on trouve dans les classes d’école maternelle des « animaux » : scarabées-rhinocéros (kabutomushi, un « animal de compagnie » très commun) et autres insectes dans des boites de verre transparentes, poissons … Les petits s’amusent avec les cloportes et les fourmis dans la cours en terre battue. Les activités y sont nombreuses (toboggans, trottinettes, foot, balançoires …), comme dans beaucoup de nos écoles. En revanche, on peut trouver dans les cours d’école japonaises de petites piscines dans lesquelles les petits sont initiés à l’eau et barbotent (au mois d’août). Dans les classes, les activités sont semblables à celles de nos enfants, avec quelques variantes bien sûr. Par exemple, tous les petits japonais apprennent à faire des origami. On y donne peut-être un peu moins d’importance au dessin et à la peinture que dans nos écoles, au bénéfice de nombreuses autres activités manuelles et artistiques (les maitresses savent souvent jouer du piano, instrument que l’on retrouve dans les maternelles).

Les enfants savent tous lire (hiragana et katakana) à leur sortie de l’école, en général même avant, à 5 voire 4 ans. Ils savent aussi compter et additionner.

Festival du sport, Undô-kai

Comme en France ou ailleurs, les enfants préparent des spectacles qu’ils donneront en représentations à leurs fiers parents. En plus, une fête du sport (Undô-kai) se déroule chaque année en octobre. Les enfants, qui se sont entrainés des semaines durant, s’affrontent dans des épreuves sportives qui parfois requièrent la participation des parents. Enfin, en mars une remise des diplômes (littéralement, d’ailleurs) a lieu pour les grands, parés ce jour-là de tenues élégantes achetées pour l’occasion.

Comment bien préparer le thé vert ?

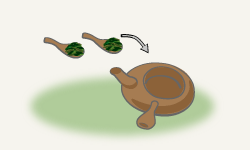

À l’occasion du lancement de notre gamme de thé vert (Ocha), nous avons pensé utile de partager avec vous les secrets d’un producteur de thé vert japonais sur comment bien préparer ce breuvage. Lisez attentivement ses conseils pour profiter au mieux de votre thé vert, chaque jour à la maison.

Le plus important à savoir est qu’il faut utiliser de l’eau tiède, afin de profiter au mieux de son arôme. Avec la juste température, vous obtiendrez un thé délicieux.

1. Mettez 2 cuillères à café (environ 10g) de feuilles de thé dans la théière (300 ml environ).

2. Faites chauffer la quantité d’eau appropriée. Versez dans un ou ou deux bol(s). Laissez refroidir. Si la température de l’eau est trop élevée, le thé sera amer. D’autre part, faisant d’une pierre deux coups, vous chauffez ainsi les bols.

3. Si vous êtes pressé(e) et ne désirez pas attendre, vous pouvez ajouter un peu d’eau minérale. Versez ensuite lentement le contenu du ou des bol(s) dans la théière.

4. Selon le thé vert, le temps d’infusion, comme la température de l’eau, varient. Reportez-vous bien à l’étiquette pour les instructions concernant votre thé.

La température de l’eau souhaitée peut varier de 50 degrés pour certains thés, à 90 degrés, tandis que le temps d’infusion peut aller de 30 secondes à 80 secondes.

Attendez le temps nécessaire – relaxez-vous. Ne bougez pas la théière.

5. Servez, jusqu’à la dernière goutte pour obtenir le bon goût de votre thé vert. C’est important de ne pas gâcher mais surtout vous allez ainsi pouvoir utiliser les feuilles de thé une seconde fois – et il sera toujours délicieux. N’attendez toutefois pas trop longtemps avant de préparer le second thé – pas plus d’une heure ou deux.

Rendez-vous une prochaine fois pour parler de la cérémonie du thé au Japon. Mais nul besoin de cérémonie pour apprécier pleinement cette boisson d’ailleurs très bonne pour la santé. Itadakimasu * !

* On traduit souvent un peu abusivement « Itadakimasu » par « bon appétit » mais en réalité, il s’agit d’une formule de politesse qui exprime le remerciement et la gratitude.

La photo de la semaine : Vue du Mont Fuji en Automne

L’incontournable mont Fuji, 3776 mètres d’altitude, volcan toujours actif. Plus que le point culminant de l’archipel, c’est un symbole du Japon. Un endroit sacré.

Une photo prise en Automne. Une vue du Lac Kawaguchi.

L’HISTOIRE JAPONAISE EN QUELQUES MOTS …

Après nos explications sur les termes d’arts martiaux les plus usités, on nous a demandé de poursuivre avec d’autres mots japonais. Aujourd’hui nous expliquons les significations littérales (les caractères chinois) de quelques termes qui sont souvent utilisés en occident au sujet de l’histoire du Japon. Certains de ces termes feront plus tard l’objet d’articles à part entière. Ce ne sont aujourd’hui que des définitions succinctes fondées sur les explications de leur kanji respectif.

Shogun : 将軍 littéralement « Commandant militaire », soit « Général ». Avant l’ère Meiji (voir plus bas), ils étaient, de fait, les gouvernants du Japon.

Samourai : 侍 « serviteur des nobles » . Ce sont les guerriers dans le Japon féodal. On dit aussi « bushi », d’où a été tiré le mot « bushido », la voie du samouraï, que les pratiquants d’arts martiaux connaissent.

Seppuku : 切腹 « se trancher l’estomac ». Suicide rituel réservé originellement aux samouraïs. Plus communément appelé « harakiri » en France.

Harakiri : 腹切り, c’est la même chose que le Seppuku. Pour des raisons littéraires, on utilise ce dernier à l’écrit tandis qu’on utilise le premier dans la langue parlée.

Geisha : 芸者 . « Gei » signifie « l’art », tandis que « sha » est un suffixe qui signifie « la personne ». Geisha signifie donc simplement « artiste ». Ce sont des « hôtesses » – certains diront « courtisanes » – chargées de divertir leurs invités en connaissant et pratiquant notamment des jeux et surtout la musique et la danse.

Meiji : 明治 : « Mei » signifie « éclairé », « ji » signifie « gouverner ». C’est l’ère (1868-1912) qui a correspondu à l’ouverture du Japon sur le monde extérieur, et à son développement vers le modernisme (et la fin de l’ère féodale).

Ninja : 忍者 « agent secret ». Ils étaient des mercenaires auxquels étaient dévolues des missions de sabotage, espionnage, assassinat et autres sombres actions dans le Japon féodal (vers le 15ème siècle).

Nô : 能 « Talent ». Il s’agit d’une forme de théâtre, drame musical inventé au 14ème siècle et toujours joué au Japon. C’est un art très traditionnel dans lequel les acteurs – uniquement des hommes – sont masqués.

Kamikaze : 神風, « kami » signifie « Dieu », « kaze » « le vent ». On pourrait donc traduire par « le vent divin ». Aviateurs suicidaires pendant la seconde guerre mondiale.

A bientôt pour d’autres explications !

Les accessoires pour le bento

Si vous n’avez pas encore votre bento (ou lunchbox), n’attendez pas ! C’est pratique, et cela va vous permettre de réduire le budget déjeuner. Préparez votre petit plat la veille, et emportez-le dans votre bento préféré au bureau, à l’usine, à la fac. Les bentos japonais ont des volumes étudiés pour contenir la quantité dont vous avez besoin. Ni plus ni moins (à condition évidemment que vous le remplissiez de bonnes choses …). C’est donc aussi un moyen de suivre un régime, tout en se nourrissant bien. Mais vous savez sans doute déjà tout cela. En revanche, connaissez-vous les accessoires qui accompagnent les bentos ? Voici une revue de ce qu’il vous faut pour préparer votre lunchbox à la japonaise.

. Tout d’abord les couverts. Au Japon, c’est l’incontournable paire de baguettes. On s’y fait et c’est bien pratique. Condition sine qua non : tout ce qui nécessiterait d’être coupé doit l’être à l’avance. En plus, on emporte souvent une cuillère. Nécessaire pour certains plats, les desserts notamment. Parfois, dans le bento se trouve les couverts assortis, fourchette incluse, rassurez-vous.

. Les séparateurs de bento (baran). Comme leur nom l’indique, ils permettent de compartimenter les différents plats. Certes, la boite est elle-même compartimentée, mais les « baran » sont souvent nécessaires. A noter qu’ils ont des vertus anti-bactériennes, conservant la nourriture intacte plus longtemps. Ils prennent la forme de feuilles : à l’origine on utilisait de vraies feuilles tandis que maintenant il s’agit de plastique.

. Le sac à bento (ou le furoshiki) : toujours soucieux de l’esthétisme, les japonais placent leur bento dans un petit sac assorti. C’est aussi un moyen de se protéger en cas d’ouverture accidentelle de la boite. C’est dans ce but qu’on ajoute aussi :

. Un élastique pour encore mieux fermer la lunchbox, même si celle-ci est souvent très bien fermée, voire hermétique.

. Les petites barquettes ou autres contenants (mini bouteilles en plastique pour la sauce …). Indispensable pour le ketchup ou la mayonnaise (boite fermée), ou pour une petite portion de salade par exemple ou encore pour … la sauce soja si vous poussez la ressemblance nippone jusqu’à manger des sushis et des makis !

. La perforeuse de … nori (algue séchée pour les makis) pour créer des figures et décorer, ainsi d’ailleurs que d’autres décorations (piques en formes de chiffres, d’animaux …).

Voilà donc les accessoires « essentiels » (plus ou moins !) mais il y en a encore d’autres dans le pays des bentos – un vrai rayon dans chaque supermarché. Par exemple la boite à banane (pour ne pas s’oxyder), les sachets réfrigérants pour conserver au frais de nombreuses heures les aliments, les moules à oeufs pour donner des formes d’animaux aux oeufs durs, et autres gadgets pour décorer … Car les bentos sont parfois de véritables oeuvres d’art, préparées par les mamans (ou les épouses) avec tout leur amour …

Pour consulter notre gamme d’accessoires Bento, cliquez ici.

Le saviez-vous ? Moshi moshi veut dire …

Vous savez probablement qu’on ne dit pas « Allo » au téléphone au Japon. On dit « Moshi Moshi » (もしもし, prononcer éventuellement « moche moche »). Mais que peut bien vouloir dire cette expression ?

Au Japon, on dit que cette expression permet de savoir si à l’autre bout du fil se trouve … un renard - animal considéré comme un blagueur au pays du soleil levant. Comme le renard ne peut pas facilement prononcer « moshi moshi », si votre interlocuteur vous répond « moshi moshi », c’est donc que ce n’est pas un renard qui vous joue un mauvais tour. Logique.

Une autre explication est que « moshi moshi » serait une forme polie de la langue japonaise signifiant « Je vais parler« . Tout simplement.

La superstition des chiffres au Japon

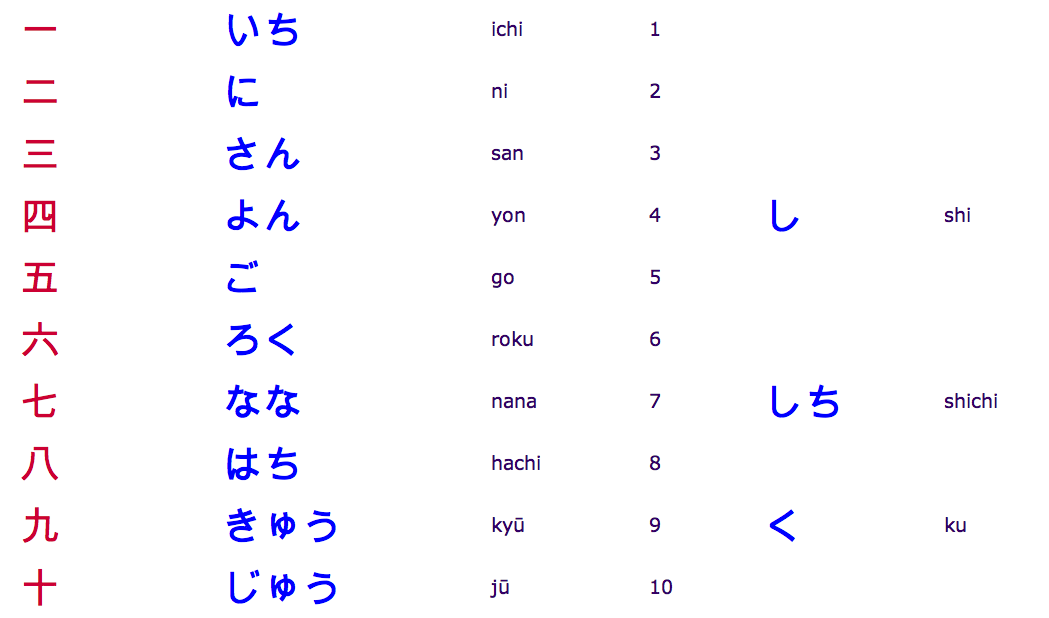

Ichi, ni, san, shi (yon), go, roku, shichi (nana), hachi, kyu, ju … Si vous connaissez un peu le Japon, vous savez déjà sûrement compter jusqu’à 10 … Mais connaissez-vous la signification des chiffres dans ce pays où les gens sont si superstitieux ?

Comme tant d’autres choses, les japonais ont « importé » la signification du chiffre 13 de l’occident. Mais ce sont avant tout les chiffres 4 et 9 que les japonais évitent. 4 peut en effet se prononcer « shi » qui, phonétiquement, signifie « la mort ». 9, qui peut se prononcer « ku », peut signifier « la douleur ». C’est la raison pour laquelle il n’y a pas de place de parking 4 et souvent aussi pas de chambre d’hotel numéro 4. Dans les maternités, il n’y a pas de chambre 43, qui peut vouloir dire « mort-né ». Ainsi ces superstitions sont-elle souvent liées à des homophones (même prononciation mais sens différents). De la même façon, certains chiffres sur les plaques d’immatriculation ne sont pas représentés, leur prononciation pouvant rappeler la mort (42-19, 42-56 …).

Une autre croyance (shintô) est que les hommes et les femmes connaissent, au cours de leur vie, des années pré-destinées à être sombres. C’est ce qu’on appelle les années Yakudoshi. Les femmes qui ont 19, 33 et 37 ans auraient une année difficile tandis que les hommes de 25, 42 et 61 ans risqueraient de passer une année sous de mauvais auspices.

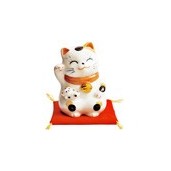

Au contraire, les nombres 7 et le 8 sont considérés comme des chiffres de chance. Le kanji (caractère chinois) du 8 a une forme évasée qui suggère la prosperité et de bonnes choses à venir : 八. Le 7, comme dans de nombreux autres pays, est de bon augure. Les références à ce chiffre sont nombreuses dans la culture japonaise . Citons les 7 dieux de la chance (Shichifukujin), les 7 herbes (Nanakusa) que l’on mange le 7 janvier et qui sont supposées éloigner le mal, la fête de Tanabata du 7 juillet …

La superstition tient donc une place importante dans la vie de tous les jours des japonais. Elle conditionne même parfois les décisions qu’ils prennent. Ainsi beaucoup de parents prennent en compte le nombre de traits des kanji avant de choisir le prénom de leur enfant, nombre qui phonétiquement indiquerait de bons ou de mauvais augures.

Dans un prochain article, nous parlerons d’autres superstitions nippones.

La photo de la semaine : la statue de la liberté de … Tokyo

Les japonais ont aussi leur statue de la liberté ! Il s’agit d’une réplique de la statue de la liberté de Paris. Cette réplique est située à Odaiba, une île artificielle dans la baie de Tokyo.

En arrière-plan, vous pouvez voir la tour de Tokyo, dont le design a été très fortement inspiré par … la tour Eiffel.

7-5-3 … Shichi-go-san

« Shichi-go-san » (prononcer « Shitchi-go-sanne ») signifie « Sept-cinq-trois » (七五三 en kanji, caractères chinois). C’est une tradition japonaise qui consiste à se rendre au temple Shinto afin de demander aux Dieux la protection de sa progéniture, lorsque les enfants ont 3, 5 ou 7 ans. Cela se tient en général à la mi-novembre. Les japonais veillent à revêtir leurs plus beaux habits pour la circonstance. Ainsi les enfants sont en kimonos. Ces derniers se transmettent de génération en génération et il est fréquent qu’une petite fille porte le kimono qu’avait porté sa grand-mère en pareille occasion.

« Shichi-go-san » (prononcer « Shitchi-go-sanne ») signifie « Sept-cinq-trois » (七五三 en kanji, caractères chinois). C’est une tradition japonaise qui consiste à se rendre au temple Shinto afin de demander aux Dieux la protection de sa progéniture, lorsque les enfants ont 3, 5 ou 7 ans. Cela se tient en général à la mi-novembre. Les japonais veillent à revêtir leurs plus beaux habits pour la circonstance. Ainsi les enfants sont en kimonos. Ces derniers se transmettent de génération en génération et il est fréquent qu’une petite fille porte le kimono qu’avait porté sa grand-mère en pareille occasion.

Le jour du « Shichi-go-san », les enfants reçoivent un long bonbon, appelé « Chitose ame », le « bonbon de mille ans ». Sur l’emballage figurent souvent une grue et une tortue, symboles de longévité au Japon. Enfin, en ce jour d’automne, on en profite pour pauser (parfois accoutré d’une tenue de petit samouraï) devant un photographe. Ces photos auront bien sûr une place de choix dans l’album photo de la famille.

Le saviez-vous ? Au Japon, on ne souffle pas pour éteindre l’encens

Selon la coutume japonaise, il est impropre de souffler sur un bâton ou un cône d’encens après l’avoir allumé car dans la religion bouddhiste, on considère la bouche comme « impure ». Mais on ne laisse pas non plus la flamme allumée : elle consumerait trop vite l’encens. Pour l’éteindre, on utilise simplement sa main comme un éventail. Cela permet aussi d’attirer à soi un peu de la fumée de l’encens et donc de humer son arôme.

Même si ce usage est surtout appliqué dans un contexte formel, comme dans un temple, c’est une manière élégante et cela sera donc fort apprécié par vos connaissances et amis japonais.

Un « konbini », c’est bien pratique !

C’est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si vous habitez dans une métropole japonaise, vous en avez au moins un à moins de 200 mètres de chez vous et surtout, c’est très pratique. Ce sont les « konbini ». En France, on dirait « supérettes » – c’est ce qui s’en rapproche le plus. Dans ces chaines, on peut à peu près tout faire et tout trouver.

Le terme « konbini » vient de l’anglais « convenience store », soit littéralement « magasin pratique ». Et ils portent donc bien leur nom. Jugez-en plutôt puisque dans un konbini on peut :

. trouver des produits alimentaires, produits frais, surgelés, des repas tout faits, des boissons de toutes sortes ainsi que des produits d’entretien, de la papéterie, des produits de soin/beauté/santé/hygiène, journaux et magazines etc …

. chauffer son repas au four à micro-onde, se faire son café

. se connecter sur internet, faxer, photocopier, imprimer …

. payer ses factures (eau, électricité, gaz, téléphone, portable, câble …)

. régler ses achats faits en ligne, sur internet

. et se les y faire livrer

. expédier quelque chose (colis ou autre), où on veut

. poster son courrier et acheter des timbres

. mettre en charge son portable

. acheter ses billets de spectables, de train ou … d’avion

. retirer de l’argent

. recycler ses ordures

. aller aux toilettes (voire faire sa toilette puisqu’on peut trouver savon et shampooing ?)

Et on en oublie sûrement …

Les japonais vous tous dans des konbini. Certains y achètent leur déjeuner chaque jour. Les produits frais (sushis inclus !) sont livrés plusieurs fois par jour. On trouve souvent plusieurs magasins d’une même chaine dans une même zone, ce qui permet de regrouper les livraisons et de limiter les coûts et les frais. Une organisation extrêment bien rôdées pour ces 50.000 magasins japonais d’une dizaine de chaines.

Et a-t-on précisé que les konbini sont ouverts 24 heures sur 24 * et 365 jours par an ? Le Japon, c’est décidément un autre monde.

* Le très faible taux de criminalité au Japon permet ce qui ne l’est pas forcément dans d’autres pays

La photo de la semaine : une fable de Lafontaine à la manière japonaise

Au Japon aussi, on connait les fables de Lafontaine (à moins que ce ne soit les fables d’Esope, mais ça, c’est une autre … histoire) et notamment celle du lièvre et de la tortue.

Cette photo a été prise à l’entrée d’un temple bouddhiste au Japon.

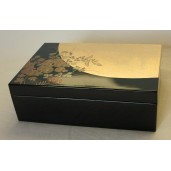

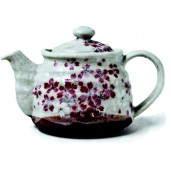

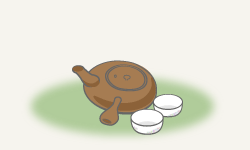

Théière en fonte ou théière en céramique ?

Les théières en fonte japonaises sont les plus réputées au monde. De fabrication artisanale, elles étaient à l’origine de simples bouilloires servant au thé Matcha (nous reparlerons dans un prochain article des différents thés japonais). Mais les japonais utilisent aussi beaucoup les théières en céramiques, elles-aussi des produits artisanaux. Alors si vous souhaitez apporter une touche nippone à votre thé, vous vous posez peut-être la question : fonte ou céramique ?

Les théières en fonte japonaises sont les plus réputées au monde. De fabrication artisanale, elles étaient à l’origine de simples bouilloires servant au thé Matcha (nous reparlerons dans un prochain article des différents thés japonais). Mais les japonais utilisent aussi beaucoup les théières en céramiques, elles-aussi des produits artisanaux. Alors si vous souhaitez apporter une touche nippone à votre thé, vous vous posez peut-être la question : fonte ou céramique ?

D’un point de vue esthétique, les théières en céramiques présentent une plus grande diversité de motifs et de couleurs. Ce sont souvent de très beaux objets, aussi fonctionnels que décoratifs.

Leur aspect souvent très rustique ne retire rien à leur élégance, voire leur raffinement, comme tant d’autres produits japonais. Elles sont adaptées à toutes sortes de thés, tant qu’elles sont bien vernissées pour ne pas s’imprégner des différents arômes.

Leur aspect souvent très rustique ne retire rien à leur élégance, voire leur raffinement, comme tant d’autres produits japonais. Elles sont adaptées à toutes sortes de thés, tant qu’elles sont bien vernissées pour ne pas s’imprégner des différents arômes.

Dans un autre style, forcément plus massif et robuste, mais tout aussi oriental, les théières en fonte ont certains avantages pratiques. Cela tient au fait qu’elles conservent mieux la température. Ainsi le temps d’infusion est plus court et surtout, la chaleur étant répartie plus uniformément, ces théières permettent d’extraire le plus efficacement les arômes et les substances nutritives du thé. Elles sont aussi les mieux adaptées pour le thé vert, puisque celui-ci requiert des températures d’eaux moins élevées qui seront maintenues plus efficacement.

Pour les plus fins amateurs et connaisseurs de thé, et notamment de thé vert, nous suggérons une théière en fonte. Si vous privilégiez l’esthétique, votre choix se portera sur une théière en céramique … à moins que vous ne trouviez celles en fonte plus jolies. Car après tout, comme pour choisir son thé, c’est avant tout une question de … goût.

Pour consulter notre gamme de théières, cliquer ici.

Le saviez-vous ? Les japonais ne se disent pas « Je t’aime » (?) …

Ce n’est pas un cliché de dire que les japonais ne livrent pas facilement leurs sentiments. Mais est-il vrai qu’ils ne se disent pas « Je t’aime » ? Expliquons un peu.

Ce n’est pas un cliché de dire que les japonais ne livrent pas facilement leurs sentiments. Mais est-il vrai qu’ils ne se disent pas « Je t’aime » ? Expliquons un peu.

Lorsqu’une personne aime quelqu’un, ou aime bien quelqu’un, elle dit « Dai suki » (prononcer « daï souki » ou « daï ski »). « Dai » peut se traduire par « beaucoup ». « Suki » signifie « aimer bien » … Ainsi on dit à sa petite amie ou son petit ami « dai suki », comme on pourrait tout aussi bien dire « Sushi ga dai suki » (« ga » étant la marque du sujet). « Suki » s’emploie donc aussi bien pour exprimer ses sentiments vis-à-vis d’une personne que ses goûts pour un hobby, un plat, une couleur, un sport, etc … C’est ce mot qui est le plus communément utilisé par les japonais.

Lorsque deux personnes sont dans une relation bien établie et que leurs sentiments sont très forts, il peut arriver qu’ils utilisent une expression à la hauteur de ces sentiments. Ils disent alors « Ai shite iru » (愛している) ou plus formellement « Ai suite imasu » (愛しています) … C’est une expression qui est rarement utilisée : beaucoup de couples japonais ne se le sont jamais dit … Et surtout, cela ne veut pas dire « Je t’aime » ! Littéralement, cela signifie « Il y a de l’Amour » … Les japonais n’utilisent ainsi jamais la première personne du singulier pour exprimer leurs sentiments amoureux les plus profonds …

Ainsi il n’y a pas de traduction littérale de « Je t’aime » dans la langue japonaise et l’expression qui s’en rapproche le plus est très rarement utilisée. Voici une illustration de l’art de l’euphémisme nippon et d’une pudeur à nulle autre pareille.

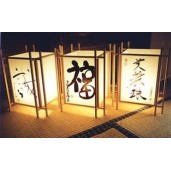

Dites-le avec des cartes …

La culture japonaise se caractérise par son raffinement. On retrouve cela notamment dans la papeterie et en particulier dans les cartes de voeux. Société moderne s’il en est, le poids des traditions reste néanmoins très ancré dans la culture japonaise. Ainsi, au pays de l’électronique, les cartes de voeux ont toujours plus d’importance que les cartes électroniques ! En effet, comment ne pas apprécier ces beaux papiers, tantôt avec du chirimen (tissu crêpé japonais), tantôt en papier washi, ces décorations colorées … ?

La culture japonaise se caractérise par son raffinement. On retrouve cela notamment dans la papeterie et en particulier dans les cartes de voeux. Société moderne s’il en est, le poids des traditions reste néanmoins très ancré dans la culture japonaise. Ainsi, au pays de l’électronique, les cartes de voeux ont toujours plus d’importance que les cartes électroniques ! En effet, comment ne pas apprécier ces beaux papiers, tantôt avec du chirimen (tissu crêpé japonais), tantôt en papier washi, ces décorations colorées … ?

À quelques semaines des fêtes, découvrez des cartes de voeux japonaises avec des calligraphies, ou encore le modèle avec Origami … Plus que des cartes, de véritables cadeaux, pour transmettre un message du fond du coeur à quelqu’un qui nous est cher …

La photo de la semaine : le grand Buddha (Daibutsu) de Kamakura

Cette statue en bronze représente Buddha en méditation Zen. C’est la deuxième plue grande de ce genre au Japon. Elle date du 13e siècle et fait plus de 13 mètres de hauteur.