Oshôgatsu, le nouvel an japonais

Période de congés d’environ une semaine calée autour du jour de l’an, Oshôgatsu correspond à nos fêtes de fin d’année. Depuis l’ère Meiji, les japonais fêtent en effet la nouvelle année selon le calendrier grégorien. Avec la « Golden Week » (succession de jours fériés en mai) et Obon (célébration des ancêtres, en août), Oshôgatsu sont les vacances principales dont bénéficient les japonais. C’est, comme Obon, un moment privilégié que l’on passe le plus souvent en famille.

Période de congés d’environ une semaine calée autour du jour de l’an, Oshôgatsu correspond à nos fêtes de fin d’année. Depuis l’ère Meiji, les japonais fêtent en effet la nouvelle année selon le calendrier grégorien. Avec la « Golden Week » (succession de jours fériés en mai) et Obon (célébration des ancêtres, en août), Oshôgatsu sont les vacances principales dont bénéficient les japonais. C’est, comme Obon, un moment privilégié que l’on passe le plus souvent en famille.

De nombreuses coutumes prennent place pendant Oshôgatsu.

Ômisoka

C’est la veille du jour l’an, l’équivalent de notre Saint-Sylvestre. Le programme le plus regardé à la télévision japonaise (sur la chaine nationale NHK) est diffusé. Il s’agit d’une émission où des chanteurs s’affrontent, l’équipe rouge des femmes contre l’équipe blanche des hommes. De 19h30 à 23h45, la soirée des japonais est donc accompagnée de chansons. Vers 23h, on mange un bol de toshikoshi-soba ou toshikoshi-udon. Les longues nouilles permettent selon la tradition de passer de l’ancienne année à la nouvelle (littéralement « raccompagner l’ancienne année et accueillir la nouvelle »), et sont un symbole de longévité.

On prépare aussi les plats des prochains jours (Ôsechi, voir ci-dessous). En effet, selon la tradition, on évite de cuisiner les trois premiers jours de l’année, ce qui porterait malheur. Souvent, on se contente en réalité tout simplement d’acheter les repas.

À minuit, les japonais se rendent au temple (Shinto ou bouddhiste) : c’est Hatsumôde. Sinon, ils iront l’un des jours suivants (nous en reparlerons donc très prochainement !). Au temple Shinto, on prépare le amazake, boisson sucrée faite à partir de riz fermenté (mais sans ou avec très peu d’alcool). Dans les temples bouddhistes, à minuit, on fait sonner 108 fois une grande cloche, soit, selon la tradition bouddhiste, une fois pour chaque pêché et chaque tentation terrestre. C’est « joya no kane ». Une manière de se « purifier » pour la nouvelle année.

Les « décorations »

Pour fêter la nouvelle année, les japonais décorent la maison, à l’extérieur. Shimekazari est fait de paille, de papier et d’une orange que l’on accrochent sur la porte d’entrée de la maison pour demander aux dieu la prospérité.

Shimenawa est une corde de paille tressée. On l’accroche à l’entrée pour porter bonheur et pour éloigner les mauvais esprits. Plus fréquemment, de chaque côté de la porte, ou du portail, on fixe un kadomatsu (voir ci-dessus à gauche), une décoration fabriquée avec du bambou, de la paille et des branches de pin. Ce dernier symbolise aussi la longévité. A défaut d’un vrai kadomatsu, on pose souvent des feuilles de papier avec un dessin de cet objet traditionnel.

La nourriture (Ôsechi)

Il y a de nombreux plats traditionnels du nouvel an japonais. Souvent, ces mets ont une signification basée sur un jeu de mots. Ainsi, « mame » signifie phonétiquement « haricots noirs » mais aussi « la santé ». Outre ces haricots noirs, on mange de la daurade en espérant beaucoup de bonheur, des crevettes pour une longue vie (l’apparence de la crevette suggérant un vieillard barbu au dos recourbé), des omelettes (le jaune symbolise l’or, la blanc l’argent), une algue appelée konbu pour des moments joyeux, des oeufs de harengs ou des oranges amères pour la fertilité si l’on veut un enfant. Au-delà du double sens que les japonais donnent aux mots, ils privilégient à cette période de l’année des plats qui se conservent facilement, notamment des aliments secs. Le 7 janvier, pour se remettre des festivités, ils mangent la soupe des « 7 épices » (nanakusagayu).

Mais ce qu’on consomme le plus pendant Oshôgatsu est le mochi. Il s’agit de gâteaux de riz. Le riz gluant bouilli est placé dans un mortier de bois et pilé au moyen d’un maillet. La pâte de riz obtenue est ensuite passée au four et mangée avec de la sauce soja (shoyu). Ou alors on la mange dans sa soupe.

Les salutations d’usage et autres coutumes

Avant Oshôgatsu, il est coutume de souhaiter la bonne année, « yoi otoshi wo » : « passe une bonne nouvelle année ». En janvier, on salue les gens en leur souhaitant un bon début d’année : « akemashite omedetô« .

Il est aussi coutume d’offrir aux enfants de l’argent dans de jolies enveloppes décorées (voir photo ci-contre), c’est otoshidama. Aussi, les japonais passent beaucoup de temps à préparer et envoyer leurs voeux par des cartes postales qu’ils fabriquent souvent eux-mêmes (nengajô). C’est l’occasion de rester en contact avec ses amis et connaissances, et de leur donner des nouvelles de sa famille. Sur la carte postale, on imprime en effet le plus souvent une photo familiale, ainsi que la représentation du signe chinois de la nouvelle année (le cheval en 2014). Les « nengajô » vendues par la poste japonaise possèdent un numéro de loterie dont le tirage est effectué à la mi-janvier.

Comme souvent au Japon, la vie est rythmée par le poids des traditions, a fortiori pendant une période festive comme Oshôgatsu. Certains disent que c’est la manifestation d’un certain conformisme. Mais c’est avant tout un moyen de maintenir la cohésion de la société, et surtout de renforcer l’importance de la famille.

« Ofuro », le bain japonais, bien plus qu’un bain

Le bain – ofuro (prononcer « aufouleau ») est très important au Japon. Non qu’il ne le soit pas chez nous. Mais c’est au Japon, sinon une cérémonie, un moment essentiel de la journée, l’hiver surtout.

Autrefois, les japonais se rendaient au bain public (les sento, qui existent toujours) pour faire leur toilette. C’était aussi l’occasion de socialiser avec ses voisins. Aujourd’hui, cette dimension sociale a été maintenue, même si elle est désormais limitée au cercle familial. On prend des bains en famille, avec son papa et/ou sa maman – les enfants ont souvent de nombreux jouets, posters, puzzles, conçus spécialement pour cet endroit, notamment des jeux éducatifs pour apprendre à lire pour les plus petits, les tables de multiplications pour les plus grands, ou encore la géographie …

Comme un onsen (bain thermal), c’est d’abord un moyen de se relaxer. Mais surtout, l’hiver, c’est le moyen de bien chauffer son corps pour affronter le froid … de la maison.

Au Japon, le chauffage central est peu utilisé, hors de l’île d’Hokkaido qui se trouve au nord. Poids de la tradition, soucis des économies d’énergie ? Sans doute un peu de tout cela. Toujours est-il qu’en général les parties communes ne sont pas chauffées (couloirs, WC, salle de bain). Et on ne chauffe les pièces que lorsque l’on s’y trouve (les habitats modernes disposent de climatiseurs réversibles). Ainsi les chambres ne sont chauffées que peu avant de se coucher, et le séjour n’est chauffé que lorsqu’une personne s’y trouve. C’est la raison pour laquelle la température dans la maison atteint couramment 12 voire 10 … voire 8 degrés parfois ! Il est donc indispensable de prendre un bain pour chauffer son corps. Un quart d’heure dans une eau à 41 ou 42 degrés, et vous êtes prêts à affronter le froid dans la maison. Faisons justement un petit aparté en posant cette question :

Pourquoi un pays aussi moderne que le Japon ne construit-il pas des maisons avec le chauffage central ?

Il y aurait plusieurs réponses à cette question primordiale pour tout étranger ayant foulé le sol nippon en hiver.

1. Une raison évidente est que les habitations japonaises ne sont pas bien isolées. Les murs sont peu épais. Est-ce pour se conformer aux normes antisismiques, les habitations devant être plus « flexibles » ? En tous cas, les japonais ont justement le souci de limiter le coût de construction, gardant toujours à l’esprit la menace permanente de dommages dus à un tremblement de terre.

2. Les hivers sont assez doux au Japon. En revanche, les étés sont très chauds. La température peut être écrasante en août (plus de 40 degrés), pendant plusieurs semaines. Le souci des japonais serait donc de lutter contre la chaleur de l’été plutôt que la froideur de l’hiver.

3. Enfin, voici une explication a priori peu rationnelle mais pourtant bien réelle. La culture japonaise est issue du shintoïsme, de l’animisme. De cela découle le fait que les japonais sont très proches de la nature. Il est ainsi naturel, presque souhaitable, qu’il fasse froid en hiver. Quiconque connait le Japon comprendra ce qui peut surprendre notre façon de pensée cartésienne.

On a donc bien froid au Japon l’hiver, mais on s’habitue grâce à quelques « trucs » : trois ou quatre ou cinq pull-overs, autant de couvertures sur le lit/futon, les « bouillottes » électriques, les tapis chauffants, le kotatsu désormais électrique lui aussi (il s’agit d’une table avec un chauffage dessous – autrefois les japonais dormaient autour d’un kotatsu chauffé au charbon de bois) ou encore le siège … des toilettes chauffants, eux aussi. On boit aussi du thé vert chaud mais surtout, vous l’avez compris : on prend des bains !

Les particularités du « ofuro »

On ne prend pas un bain au Japon comme on le prend chez nous. La règle fondamentale à savoir pour l’étranger avant de prendre un bain au Japon est qu’il faut se laver avant d’y entrer. C’est logique puisque sa fonction première est de chauffer.

Une salle d’eau japonaise contemporaine est composée de cette manière :

. Espace « Lavabo » : lavabo, pharmacie, placards et souvent la machine à laver le linge, soit en tout 2 mètres carrés environ. Classique.

. Espace « Ofuro », lui-même divisé en 2 parties. Cet espace est séparé d’une manière parfaitement étanche de la partie « Lavabo » par une porte. On peut éclabousser comme on veut lorsqu’on se lave – c’est conçu pour cela.

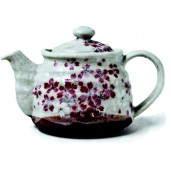

L’espace ouvert « Ofuro » se compose de la partie « Douche » d’un mètre carré environ : c’est en fait l’équivalent d’une cabine douche sauf qu’elle comprend aussi le bain. La douche est suspendue (on peut décrocher le pommeau et le fixer à deux hauteurs, une pour les enfants, une pour les grands), il y a un grand miroir, un petit banc pour s’assoir, un robinet situé à 30 cm du sol pour remplir les baquets et bassines qu’on utilise pour se laver, des étagères pour disposer savons et shampooings. C’est là qu’on y fait ses ablutions, avant de rentrer dans la baignoire connexe. Cette dernière est différente de la nôtre : elle est moins longue (presque carrée) mais plus profonde : on ne peut étendre les jambes. Pour avoir son buste entièrement immergé, il faut les plier. Pas de bain moussant mais des sels de bains effervescents à la fleur de cerisier, au yuzu …

Des commandes électroniques sont disponibles : réglage de la température du bain (thermostat), bouton d’alarme et autres fonctions … Un autre panneau de commande est souvent présent dans la cuisine des habitations modernes : on peut ainsi faire couler ou réchauffer à la température souhaitée le bain sur la simple pression d’un bouton. Une alarme retentit dans la maison lorsque c’est prêt. Enfin, un couvercle (composé de deux parties) est posé sur le bain afin d’en conserver la chaleur puisque l’eau est destinée à être ré-utilisée plus tard par les autres membres de la famille. Le couvercle sert aussi à limiter un peu l’humidité (problème récurrent au Japon, et pas seulement dans cette pièce). On le retire ensuite et on le pose contre le mur, un crochet étant prévu à cet effet. Une fois qu’on a bien chauffé son corps, il ne reste plus qu’à se rincer, se re-laver, et voilà, on est prêt à se glisser dans le futon et ses nombreuses couvertures !

JOYEUX NOËL !

Joyeux Noël à tous !

メリー クリスマス

L’équipe d’AvenueDuJapon.com

Noël au Japon

Noël n’a bien entendu pas la même signification au Japon que chez nous, mais les japonais le fêtent tout de même.

À vrai dire, Noël n’a pas de signification ici, c’est tout simplement une manifestation de l’influence de l’occident, et des Etats-Unis en particulier. Ici, tout le monde comprend « Merry Christmas » – à prononcer « Meli coulissoumasou ». Le père Noël existe bien. On l’appelle Santa (du Santa Claus américain) … Ou plutôt Santa-San (marque de respect bien méritée pour celui qui gâte nos enfants). Santa-san gâte sans doute moins les petits japonais que nos enfants, mais il ne manque en général pas de passer dans les chaumières nippones (pourtant privées de cheminées). Les boutiques et les rues sont décorées même si encore une fois, cela n’atteint pas l’embellissement de nos villes et villages. En somme, vous l’aurez compris, Noël au Japon est un Noël « light ». Pour preuve, précisons que le 25 décembre n’est pas un jour férié au Japon ! Kanpai quand même et … メリー クリスマス * !

* Merry Christmas

Le Yuzu, « citron » japonais à l’arôme unique

En hiver au Japon, on voit souvent dans les jardins des arbres avec de gros fruits jaune-orangés. Ce sont des yuzus, « citrons japonais ». Fleurs blanches en été. Fruits mi-mandarine, mi-pamplemousse en hiver, ils ont en effet une taille d’environ 7 cm, voire plus. Leur couleur, ni vraiment orange, ni vraiment jaune, en fait leur originalité, tout comme leur goût, ni clémentine, ni pamplemousse, ni citron. C’est bien un fruit unique, que l’on trouve dans le sud-est asiatique seulement.

En hiver au Japon, on voit souvent dans les jardins des arbres avec de gros fruits jaune-orangés. Ce sont des yuzus, « citrons japonais ». Fleurs blanches en été. Fruits mi-mandarine, mi-pamplemousse en hiver, ils ont en effet une taille d’environ 7 cm, voire plus. Leur couleur, ni vraiment orange, ni vraiment jaune, en fait leur originalité, tout comme leur goût, ni clémentine, ni pamplemousse, ni citron. C’est bien un fruit unique, que l’on trouve dans le sud-est asiatique seulement.

Au Japon, on utilise son arôme dans la cuisine bien sûr : desserts, marmelades et dans de nombreux plats comme on utilise chez nous le citron. Son vinaigre est un délice. Mais c’est aussi une fragrance très usitée, comme le montrent les nombreux encens qui en possèdent, ou les huiles aromatiques qui en dérivent.

Si nous vous parlons aujourd’hui de ce fruit souvent méconnu en Europe, c’est aussi un prétexte pour vous parler d’une coutume japonaise de saison. Le jour du solstice d’hiver, les japonais prennent souvent un bain dans lequel ils mettent des yuzus – entiers, ou coupés. Selon cette tradition, un bain au yuzu donne la vigueur nécessaire pour surmonter la froideur de l’hiver et ne pas attraper du rhume.

La photo de la semaine : Hakodate, le passage vers le Nord

On dit que c’est une des vues les plus spectaculaires au Japon. Voici un panorama de la ville d’Hakodate, point d’entrée principal (avec le tunnel sous-marin Seikan) sur l’île d’Hokkaïdo, l’île la plus au nord des quatre principales de l’archipel. La vue à partir du Mont Hakodate montre que la ville est située sur une quasi-péninsule. Hakodate est bien entendu un port. Elle est connue pour la culture des algues mais surtout pour ses calamars. Comme dans toute l’île septentrionale, les cultures aïnous (les premiers habitants) et russes orthodoxes (proximité de la Russie) sont présentes.

Le saviez-vous ? Au Japon, les femmes tiennent encore les cordons de la bourse

Budget familial

Au Japon, même si de plus en plus de femmes travaillent (et le gouvernement s’évertue à encourager cela, en même temps qu’il essaye de relancer la natalité …), encore beaucoup d’entre elles mettent entre parenthèse leur carrière pour élever leurs enfants. C’est donc le mari qui est souvent l’unique pourvoyeur. Pourtant, c’est bien la femme au foyer qui détient les cordons de la bourse. Pourquoi pas. Mais, plus étonnant, c’est elle qui donne à son époux son « argent de poche« . Et au restaurant, c’est aussi elle qui va régler la note … Beaucoup d’homme semblent s’accommoder de ce système si on en croit un récent sondage conduit par un site de rencontres en ligne japonais (Nozze) dans lequel ils disaient vouloir recevoir l’équivalent de 300€ par mois d’argent de poche …

Il est vrai que cette répartition des rôles traditionnelle tend à disparaitre avec l’émancipation – heureusement inévitable – des femmes. Mais cela reste encore fréquent dans une société conformiste. D’ailleurs, environ 60% des femmes au foyer auraient un compte « secret » … au su de leur mari qui n’en ignorent le plus souvent pas l’existence mais juste le montant.

Comment faire des Yakitori à la maison

Les yakitori (yaki = griller, tori = volaille, tout simplement des brochettes de poulet) sont un des plats les plus consommés au Japon. On se rend dans des restaurants de yakitori après le travail, entre collègues. On en achète à tous les coins de rue (ou presque) pour les déguster en famille à la maison.

Pour les japonais, tout est bon dans le poulet. Au Japon, on consomme des brochettes de tout : foie, coeur, peau, cartilages … Contentons-nous tout simplement des cuisses pour notre recette.

Le matériel

On utilisera, si possible, des brochettes en bambou. Il faudra aussi un grand bol, un poêle et un grill, ainsi qu’une petite brosse ou un pinceau.

Les ingrédients, pour 4 personnes

* 90 ml de shoyu (sauce soja)

* 90 ml de mirin (sake doux)

* 50 ml de sake (ou à défaut, du vinaigre de riz)

* 1 cuillère à café de sucre

* 1 cuillère à café d’huile de sésame

* 750 grammes de cuisses de poulet

* 100 grammes d’oignons blancs

* Coupez les morceaux de poulets en dés de 3 cm environ.

* Pelez les oignons blancs. Sections de 2 cm environ, en utilisant partie blanche et début de la partie verte du légume.

* Pendant ce temps, laissez tremper les brochettes de bambou dans l’eau pendant une demi-heure.

* Dans le récipient, battez au fouet 2 cuillères à café chacun de : sauce soja, sake et mirin.

* Ajoutez les morceaux de poulet dans le grand bol, de telle sorte qu’ils soient enrobés du mélange.

* Mettez l’ensemble dans le frigo pendant au moins 45 minutes.

* Dans une poêle, versez ce qu’il reste de la sauce soja prévue initialement, ainsi que le sake et le mirin. Ajoutez une cuillère à café de sucre et l’huile de sésame.

* Portez à ébullition puis baissez le feu. Laissez mijoter environ un quart d’heure, jusqu’à ce que vous obteniez un glaçage, une sauce légèrement épaisse.

* Passez un peu d’huile avant de chauffer votre grill à feu moyen-chaud.

* Préparez les brochettes : alternez morceaux de poulets et oignons, en commençant et en finissant par le poulet.

* Grillez les brochettes environ 10 minutes, en les retournant toutes les 2 minutes environ.

* Lors des 2 dernières minutes, appliquez le glaçage sur le poulet à l’aide du pinceau.

* Tournez souvent les brochettes afin que le glaçage ne brûle pas (très important). Appliquez une seconde fois le glaçage au dernier moment. Poulet et oignons doivent être bien glacés lorsqu’ils sont retirés du grill.

Servez les yakitori accompagnés d’une bière (une « obligation » !) et, à la manière japonaise, de « mame » (haricots japonais), et de riz.

C’est du chinois (japonais) ? Mais ce n’est pas si compliqué, et surtout, c’est passionnant …

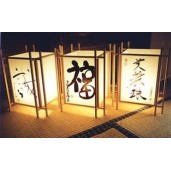

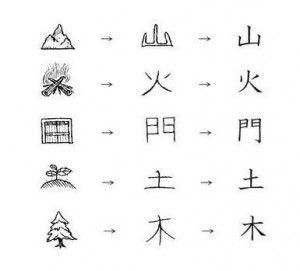

Le japonais s’écrit avec des idéogrammes (caractères chinois) ainsi que deux « alphabets » syllabiques phonétiques (tirés des idéogrammes) : hiragana et katakana, qui comportent chacun 46 caractères. Aujourd’hui nous nous intéresserons aux idéogrammes chinois, appelés Kanjis.

En Chine, il y a près de 50.000 idéogrammes. Au Japon, on en utilise couramment 2.000. On considère qu’on peut lire le journal lorsqu’on en connait 1.000. A l’école maternelle, les enfants apprennent hiragana et katakana, de telle sorte qu’ils savent lire avant l’âge de 6 ans puisqu’un idéogramme peut être transcrit phonétiquement par hiraganas et katakanas. Ils commencent à apprendre les kanjis à l’école primaire. En 6 ans, ils en connaissent 1.000.

Chaque kanji a une ou plusieurs signification(s). Aussi, provenant des idéogrammes chinois, ils sont prononcés d’au moins deux manières : « on » (prononciation chinoise; il peut en exister plusieurs pour un même caractère) et « kun » (prononciation japonaise). Les homophones sont très nombreux dans la langue japonaise : par exemple « kiko » peut vouloir dire « structure », « armure », « temps », « eccentricité » et encore près de vingt autres significations ! D’où l’importance des kanjis (ou lorsque c’est possible, du contexte) qui permettent de connaitre la signification précise des mots. Tout cela est, à vrai dire, assez compliqué et cet article n’a pas la prétention d’être un abrégé de linguistique nippone. Au contraire, notre but est ici de vous présenter les kanjis sous leur aspect … ludique.

Comme leur nom l’indique, les idéogrammes expriment une « idée ». Caractères graphiques, ils évoquent visuellement le mot qu’ils représentent.

Ainsi les idéogrammes des nombres 1, 2 et 3 sont très simples :

Très simple aussi, le caractère du mot « bouche » :

Jusqu’ici, c’est très facile … Passons à des caractères un peu plus compliqués mais bien évocateurs : vous devinerez facilement quel kanji veut dire « la rivière » et lequel signifie « la pluie » :

Voici quelques autres idéogrammes et la façon dont on peut imaginer qu’ils ont été conçus : la montagne, le feu, la porte, le sol et l’arbre :

Une fois qu’on connait un nombre important de caractères, on peut déduire la signification de nouveaux, composés des premiers. Par exemple l’association de trois fois l’idéogramme de l’arbre :

Vous l’aurez compris, l’idéogramme ci-dessus représente la forêt.

Pouvez-vous deviner ce que celui-ci signifie ?

Il s’agit du « mot » « personne ». Lorsqu’on l’associe avec le caractère de l’arbre, on obtient donc la représentation d’une personne contre un arbre … C’est comme cela qu’on écrit « se reposer » (ou « vacances ») :

Ci-dessus, à gauche, le caractère « Personne » est un « préfixe » et se retrouve sous sa forme simplifiée. À droite, le caractère pour désigner un arbre.

Revenons au caractère de l’arbre, seul. En y ajoutant un trait horizontal en bas de ce qui peut représenter son tronc, on en désigne donc le bas … la base … le commencement … l’origine (« hon ») :

Associé au kanji du soleil (qui peut se prononcer « ni », ci-dessous à gauche), on obtient « l’origine du soleil », soit « là où le soleil se lève » ou encore « le pays du soleil levant » … soit l’écriture en kanji du Japon (« Ni-hon ») :

S’il est vrai qu’apprendre les caractères chinois demande beaucoup de travail, c’est en revanche une activité très intéressante et même – comme nous l’écrivions plus haut – ludique, comme le seraient un rébus et une charade. Cela requiert un certain sens de l’observation et occasionnellement de la logique. D’autre part, c’est souvent très esthétique (la calligraphie est un art important au Japon) et cela peut donner des indications sur l’histoire du Japon (et de la Chine bien entendu), notamment sur l’importance de l’agriculture. Enfin, la découverte des caractères chinois révèle parfois une certaine poésie.

La saviez-vous : au Japon, on ne signe pas …

Le hanko, sceau personnel, est souvent placé dans une petite boite où se trouve aussi de l’encre rouge.

Au Japon, on ne signe pas de sa main : une signature manuscrite n’est pas reconnue par la loi. À la place, on utilise un « hanko« , cachet gravé à son nom. Ce « tampon » était traditionnellement fabriqué en bois, en pierre ou en ivoire. Il est aujourd’hui le plus souvent en bambou ou en plastique.

Pour signer les actes officiels, on fait enregistrer son sceau personnel à la mairie après l’avoir fait fabriquer sur mesure chez un fabricant spécialisé – selon la matière, le prix peut aller jusqu’à plus de 100€. Si on a un nom de famille commun, on peut trouver son hanko pré-fabriqué dans des supérettes pour un prix plus modique. Bien entendu, une personne morale dispose elle aussi de son sceau personnalisé. L’encre utilisée est le plus souvent rouge. Elle est souvent incluse dans les petites boites et les étuis qui sont vendues pour ranger son tampon.

Les noms japonais sont en kanjis (caractères chinois) et les hankos sont réservés aux japonais (et aux chinois, taïwanais …). Toutefois, pour les occidentaux, il est possible d’obtenir son propre hanko en katakana, l’ »alphabet » syllabique japonais utilisé pour retranscrire les mots et les noms étrangers. Nous reparlerons prochainement des alphabets syllabiques ainsi que des kanjis.

Si vous le souhaitez, vous pouvez commander votre sceau personnel en katakana qui sera fabriqué sur commande.

Les « onsen », sources thermales japonaises

Les rotenburo sont particulièrement prisés. Bains à ciel ouvert, au milieu de la nature, ce sont des endroits idéaux pour se relaxer.

Lorsque les japonais ont quelques jours de congé et que vous leur demandez où ils partent, ils vous répondent « Tanabe », « Wakayama », « Beppu », « Aso » ou un autre endroit dont il est probable que vous n’ayez jamains entendu parler. Vous demandez naturellement ce qu’ils vont y faire. Invariablement, ils vous répondent « Onsen » (温泉) avec un grand sourire. Passer du temps à se relaxer grâce aux sources thermales est en effet une passion nationale.

Constitué d’îles volcaniques, le Japon dispose de milliers de sources thermales autour desquelles prospèrent désormais des stations thermales, du simple petit hôtel traditionnel (ryokan) au grand complexe touristique. Il y aurait environ 2.500 sources thermales naturelles disséminées à travers le Japon ! On s’y rend en couple, en famille et même avec les collègues …

En général, dans un onsen, les bains sont exclusifs : il y a des bains pour hommes et des bains pour femmes. Autrefois (avant l’ouverture de l’archipel aux cultures occidentales sous l’ère Meiji), hommes et femmes partageaient le même bain. Il faut préciser qu’on se baigne nu(e) dans un onsen … Imaginez-vous y aller avec vos collègues ? Mais nous digressons. Notons en tous cas que quelques établissements requièrent le port du maillot de bain.

Un véritable onsen doit répondre à certains critères. Avant toute chose, l’eau doit contenir au moins un composé chimique d’une liste qui en comprend dix-neuf. Aussi, la température de l’eau doit être de 25 degrés Celsius ou plus, avant d’être réchauffée si nécessaire.

Afin de préserver la propreté de l’eau des bains, les clients doivent se laver et se rincer conscencieusement avant de se baigner (tout comme on se lave avant de pénétrer dans le bain (ofuro), à la maison). Tout le matériel pour cela est mis à la disposition des gens : savon, shampooing et le tabouret et la cuvette d’usage dans la bains japonais. Comme nous l’avons dit, le maillot n’est en général pas toléré – ni les tatouages, associés aux Yakuzas. Après le lavage, on se rend au bain avec une serviette que l’on dépose au bord – ou que l’on pose sur … sa tête. De cette serviette est venu le nom des fameux furoshiki.

Si la plupart des japonais s’y rendent pour s’y détendre (loin du stress du travail quotidien), certains y vont pour bénéficier de bienfaits curatifs des sources thermales. Ces dernières, grâce aux minéraux qu’elles contiennent, guériraient divers maux, douleurs voire maladies. Maladies de peaux, constipation, arthrite, diabète, dysfonctionnement des règles etc. On parle de thérapie par l’onsen. Certains établissements disposent de divers bains, aux eaux de compositions chimiques différentes. Bien entendu, des services tels que les massages sont aussi proposés aux clients.

Différents types de onsen :

Selon la nature des minéraux contenus dans l’eau d’un onsen, ce dernier prend une appellation différente :

Onsen de …

… soufre : iosen, qui serait particulièrement bénéfiques contre la tension et des maladies de la peau

… chlorure de sodium (sel) : natoriumusen

… dioxyde de carbone : nisanka tanso ensen, contre les rhumatismes

… « ferreux » : tetsusen, contre l’anémie, les troubles des règles

… acide : sanseisen, pour la peau

Quelques traitements :

Homatsuyoku : des bulles massent le corps.

Utaseyu : l’eau est projetée de haut pour « masser » une partie douloureuse

Sunamushiyu : sur l’île de Kyushu (sud du Japon), on couvre le corps de sable chaud

Mushiburo : comme un sauna, de la vapeur d’eau chaude est diffusée

Zabonburo : dans le bain sont disposées des oranges, spécialités locales de la préfecture d’Oita

Quelles différences, quelles similitudes avec nos spas et nos stations thermales ? À vous de le dire. Une chose est sure … massages, traitement aux petits soins (le fameux service japonais, comme toujours), restaurant, contact avec la nature et des vues parfois magnifiques, et le plaisir de barboter … On comprend bien vite pourquoi les japonais s’offrent ces escapades à la première occasion … À ne pas manquer lorsque vous viendrez au Japon !

Un nouveau » truc » des japonaises pour retrouver une peau du visage nette

Il y a quelques temps, nous vous parlions des aburatorigamis et des éponges en Konjac … Aujourd’hui, nous vous présentons une nouvelle éponge en Konjac. Comme vous le savez déjà si vous êtes des lecteurs assidus, le konjac (prononcer « connyakou ») est une racine. Comestible, elle a aussi des effets très bénéfiques pour la peau, ou plutôt pour les peaux. Peaux sensibles, peaux atopiques, peaux de bébé.

Il y a quelques temps, nous vous parlions des aburatorigamis et des éponges en Konjac … Aujourd’hui, nous vous présentons une nouvelle éponge en Konjac. Comme vous le savez déjà si vous êtes des lecteurs assidus, le konjac (prononcer « connyakou ») est une racine. Comestible, elle a aussi des effets très bénéfiques pour la peau, ou plutôt pour les peaux. Peaux sensibles, peaux atopiques, peaux de bébé.

Cette nouvelle éponge est encore plus efficace dans le traitement contre l’excès de sébum et donc contre ces points noir que vous abhorrez : les (trop) fameux comédons. Elle est en effet fabriquée avec la partie centrale de la racine de konjac. Très fine, l’éponge se faufile partout, notamment à la base des ailes de votre nez, là où se trouvent parfois beaucoup de comédons.

Imbibez bien l’éponge d’eau tiède, et passez-la délicatement sur votre visage. Une douceur incroyable. Une efficacité redoutable.

Ces éponges sont naturelles à 100%.

Retrouvez notre gamme d’éponges en konjac en cliquant ici et le set de 6 éponges avec aburatorigami et savon sakura ici.

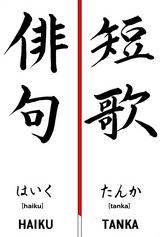

Un peu de poésie japonaise : les haïkus et les tankas

Dans nos cultures occidentales, on connait désormais les haïkus mais les tankas sont encore assez méconnus. Tandis que les premiers sont composés de 5, 7 et 5 syllabes, les seconds sont plus longs : 5, 7, 5, 7 et 7 syllabes. Mais les différences ne s’arrêtent pas là.

Dans nos cultures occidentales, on connait désormais les haïkus mais les tankas sont encore assez méconnus. Tandis que les premiers sont composés de 5, 7 et 5 syllabes, les seconds sont plus longs : 5, 7, 5, 7 et 7 syllabes. Mais les différences ne s’arrêtent pas là.

Les tankas

Au total, 31 syllabes les composent, que nous écrivons en 5 phrases. Au Japon, ces 31 syllabes ne font qu’une ligne. Depuis plus de 1000 ans, les japonais écrivent ces poèmes. C’était autrefois une manière de communiquer. C’est aujourd’hui encore une façon d’exprimer ses sentiments. Une introspection ou une manière de raconter une expérience. Métaphores, personnifications de choses abstraites et vocabulaire soutenu sont les techniques littéraires fréquemment utilisées. On dénote aussi des changements : de personne, de temps; tandis que les haïkus sont plus « statiques ». Enfin, les tankas, contrairement aux haïkus, sont chantés et sont composés de deux parties, une descriptive, l’autre exprimant des sentiments ou sensations.

On écrit ces poèmes comme on exerce un art. On en écrit pour marquer un événement. C’est un hobby – de nombreux cercles de poètes de tanka existent. C’est encore aujourd’hui un des genres littéraires les plus populaires.

Les haïkus

Outre leur brièveté et la présence d’une césure (kireji), les haïkus sont caractérisés par la référence systématique à la nature. D’ailleurs, dans la tradition japonaise des haïkus, un mot doit toujours faire allusion à une saison (c’est le kigo, une figure de style faisant souvent appel à une métonymie). Généralement, les haïkus sont donc plus orientés vers le monde extérieur que les tankas. Un paysage. Une rivière. Une fleur. Un moment fugace est capturé avec des mots simples – c’est pourquoi les haïkus sont conjugués au présent. C’est alors une juxtaposition d’images évocatrices observées par son auteur. Les émotions qu’il ressent devant la nature. Rares mais simples, les mots ont chacun une grande importance. On les lit d’une traite et on voit immédiatement des images devant soi.

Si les haïkus sont déjà populaires en Occident, les tankas, forme originelle du poème court japonais, sont au moins autant pratiqués que leur cousin.

Même si les rimes sont interdites et simplifient donc la tâche, ce n’est pas facile d’écrire un de ces poèmes courts. Chaque mot doit être précisément choisi pour parfaitement exprimer un ressenti … Pourquoi n’essayeriez-vous pas ? À vous de créer vos propres haïkus !

Citons pour finir le plus célèbre haïku du fameux auteur Matsuo Bashô :

Une veille mare

Une grenouille saute

Le bruit de l’eau

L’Ikebana, bien plus qu’un hobby : un art, un état d’esprit

L’art d’arranger les fleurs est aussi appelé « Ka-dô« , littéralement « La voie des fleurs« . D’inspiration bouddhiste (et importée d’Inde où on offre des fleurs aux divinités depuis des siècles), cette activité devint très populaire au Japon au 16ième siècle. Au même titre que la cérémonie du thé ou la calligraphie (sho-dô), l’Ikebana est toujours pratiquée – quoique la calligraphie soit de ces trois arts le plus exercé. Mais en quoi consiste exactement l’arrangement floral ?

L’art d’arranger les fleurs est aussi appelé « Ka-dô« , littéralement « La voie des fleurs« . D’inspiration bouddhiste (et importée d’Inde où on offre des fleurs aux divinités depuis des siècles), cette activité devint très populaire au Japon au 16ième siècle. Au même titre que la cérémonie du thé ou la calligraphie (sho-dô), l’Ikebana est toujours pratiquée – quoique la calligraphie soit de ces trois arts le plus exercé. Mais en quoi consiste exactement l’arrangement floral ?

Pourquoi l’Ikebana ?

La raison la plus évidente est la recherche de l’esthétisme, et, simultanément, la recherche de l’harmonie qui sont des concepts primordiaux aux yeux des japonais. Réaliser une composition florale est aussi un moyen de se rapprocher de la nature. C’est un sentiment partagé dans toutes les cultures, mais un sentiment que l’on trouve à son paroxysme chez les japonais. Rappelons que la première religion japonaise (au moins chronologiquement) est le shintoïsme, lui-même tirant son existence du chamanisme notamment. Ainsi, une composition florale devient un symbole de la Nature, dans son ensemble. On représentera parfois le ciel en haut de la composition, l’homme au milieu et la terre en bas. Cela devient, en quelques sortes, une chose vivante. Un tableau.

L’Ikebana est aussi un hobby. Hommes comme femmes, experts comme amateurs, le pratiquent – même les samouraïs pratiquaient cet art ! Cela permet de laisser libre cours à son imagination, à sa créativité. C’est un moment de calme, un moment de relaxation voire de méditation, comme l’est la calligraphie.

L’arrangement floral est tout simplement un art, au même titre que la peinture, la poésie ou la sculpture. Il s’agit donc pour l’artiste d’exprimer sa créativité – tout en respectant certains fondamentaux.

Enfin, comme un tableau réalisé par un peintre, une composition florale est aussi une décoration, que l’on retrouve souvent aux domiciles des japonais.

Comment pratiquer l’Ikebana ?

De nombreux styles d’Ikebana existent. Des manières traditionnelles, et d’autres contemporaines. On peut citer notamment Nageire (pour la cérémonie du thé), Rikka, Seika, Moribana. Les différences proviennent principalement de la forme de vase utilisée. Ainsi le style Moribana requiert un vase plat afin que la composition horizontale rappelle un paysage. Bien entendu, les dispositions des éléments définissent aussi le style. Horizontal comme nous venons de le voir, mais aussi rampant, ou en cascade, ainsi que droit ou penché.

Afin de conserver le plus longtemps possible la fraicheur des fleurs, on coupe les tiges sous l’eau. On peut aussi les passer à la vapeur. On veille à utiliser une branche courte, une moyenne et une longue.

On utilise ces accessoires, en plus d’un vase bien sûr :

. Kenzan : petite planche sur laquelle sont fixées des piques pour tenir des tiges, des branches.

. Shippo : un support cylindrique partitionné pour tenir droit les tiges et les branches

. Des ciseaux (voir ci-contre)

L’importance du choix des éléments est évidemment primordiale. Pour leur disposition, il y a deux grands principes que l’on retrouve d’ailleurs dans d’autres domaines (peinture comme jardinage …) au Japon : l’occupation de l’espace et l’asymétrie. Et toujours, l’harmonie …

Selon les écoles (il en existerait trois mille), les règles varient. Tel style requerra par exemple que le vase ait une hauteur du quart de l’ensemble de la composition, le nombre de tige ou de branche sera de sept etc … Nous ne rentrerons pas dans ces détails très spécifiques. Mais quels sont les éléments de la composition florale ?

Ce ne sont pas seulement les fleurs. Puisqu’un arrangement floral est une suggestion de la Nature, on veille le plus souvent à associer différents éléments. Fleurs et pétales bien sûr, mais aussi branches, feuilles, herbes, mousse, fruits … Part belle est faite souvent autant aux fleurs qu’aux branches nues. En définitive, une feuille flétrie ou un bourgeon sont aussi importants qu’une fleur éclose. L’Ikebana, c’est un état d’esprit. On dit d’ailleurs qu’il enseigne aussi la tolérance.

Comme toute oeuvre d’art, une composition florale est vouée à la subjectivité de son observateur. Mais comme nous l’avons dit, elle est aussi soumise à certaines règles. L’amateur regardera à la fois les couleurs et leurs combinaisons. Les formes des éléments et la structure de l’ensemble. Les courbes et les lignes. L’harmonie du tout.

Comme toute oeuvre d’art, une composition florale est vouée à la subjectivité de son observateur. Mais comme nous l’avons dit, elle est aussi soumise à certaines règles. L’amateur regardera à la fois les couleurs et leurs combinaisons. Les formes des éléments et la structure de l’ensemble. Les courbes et les lignes. L’harmonie du tout.

L’Ikebana, c’est donc bien plus qu’un simple bouquet, beaucoup plus qu’une simple décoration. Certains initiés iront jusqu’à dire que c’est une philosophie.

La photo du jour : Tokyo, vue de nuit

Difficile de rendre compte fidèlement de l’immensité de cette métropole. Tokyo, tout » simplement « .

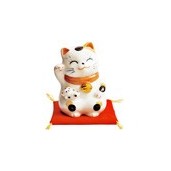

Jizô Bosatsu, une divinité japonaise

Jizô Bosatsu est une des divinités les plus populaires du Japon. Il est souvent représenté par des statues de pierre, sous la forme d’un religieux bouddhiste au crâne rasé que l’on trouve dans les temples, ou comme borne sur le bord des routes. C’est en effet le protecteur des voyageurs. C’est surtout le protecteur des familles. Jizô est ainsi particulièrement vénéré car il protège les femmes enceintes et les enfants. Les femmes l’implorent pour être fertiles et le prient pour que leur grossesse se passe bien. Les parents déposent parfois à ses pieds des jouets, lorsque leur enfant a guéri d’une grave maladie.

Dans la tradition japonaise, Jizô Bosatsu est aussi celui qui guide vers le salut les enfants décédés. C’est la raison pour laquelle on voit parfois ces statues avec un bavoir. Selon la religion bouddhiste japonaise, les enfants n’ont pas encore eu le temps d’accomplir suffisamment de bonnes actions traverser le fleuve Sanzu. Mais Jizô veille sur eux, les protège et leur permet de traverser le fleuve sans encombre et de trouver ainsi la paix.

Le Nattô, un plat japonais qui mérite d’être connu

Le nattô, tel qu’on l’achète dans tous les supermarchés. Sur le dessus, la moutarde qui est toujours incluse.

Est-ce son aspect – gluant et visqueux ? Est-ce son odeur – unique et donc indescriptible ? Quelle qu’en soit la raison, le nattô est un plat japonais encore très peu connu en occident. A défaut de vous proposer de le goûter, nous allons vous le faire découvrir.

C’est quoi le nattô ?

Le nattô est fait à partir de germes de soja fermentés avec une bactérie, le bacillus subtilis. On raconte que des guerriers japonais, au 11ème siècle, ont inventé ce mets fortuitement, ayant dû plier camp précipitamment sans finir de cuisiner des germes de soja destinés à leurs chevaux. Les graines, placées dans des sacs de pailles, avaient fermenté lorsque les guerriers les redécouvrirent, quelques jours plus tard. Ils les goûtèrent et apprécièrent. Aujourd’hui, le nattô est souvent consommé au petit déjeuner, accompagnant riz et soupe miso. Certaines personnes en mangent même tous les jours.

Manger du nattô

Rares sont les visiteurs étrangers qui aiment le nattô. Comme dit précédemment, c’est un aliment visqueux, gluant, collant. De longs filaments se forment lorsque vous saisissez des grains avec vos baguettes. Certains disent que cela sent plus mauvais qu’un vieux fromage âcre. Peu apprécient. Mais quelques-uns de ceux-là deviennent finalement amateurs.

On trouve du nattô dans tous les supermarchés ou épiceries japonais, au rayon frais. Il est le plus souvent vendu dans de petites boites de polystyrène de 50 grammes, avec un peu de moutarde et quelques gouttes d’un bouillon de sauces, appelé « talé ». Il faut bien mélanger l’ensemble avant de le manger, en salade, avec des pâtes ou le plus souvent tout simplement avec du riz, en maki par exemple.

Les japonais servent souvent beaucoup de plats à chaque repas (et en plus, ils font souvent la vaisselle à la main !). En bas à gauche, un bol de nattô.

Des apports nutritionnels importants

Outre ses caractéristiques physiques, le nattô se distingue par ses bienfaits nutritionnels. D’ailleurs, beaucoup de japonais considèrent que le repas constitué d’un bol de riz avec un oeuf et du nattô est le repas « parfait », procurant tous nos besoins nutritionnels. Il est vrai que ses apports sont nombreux. C’est une source importante de protéines, calcium, fer, magnésium, potassium, vitamines B2, B6, E, K (surtout K2) … Tout cela avec peu de calories et sans cholestérol. Mais à y regarder d’encore plus près, il se pourrait que les bienfaits de cet aliment soient encore plus salutaires qu’il n’y parait.

Le nattô, un secret japonais ?

De nombreuses études scientifiques ont été menées au sujet de cet aliment. Elle révèlent des effets très bénéfiques. En effet, le germe de soja fermenté diminuerait le taux de cholestérol. Il réduirait aussi les risques de crise cardiaque, d’embolie pulmonaire et de thrombose grâce à un composé chimique, la pyrazine et grâce à une enzyme, la protéase à serine. Il serait aussi très bon pour la peau, grâce aux propriétés anti-oxydantes de la vitamine PQQ (ou méthoxanine) qu’il contient. Les apports en vitamine K2 diminueraient quant à eux les risques d’ostéoporose, et un extrait du nattô – la nattokinase – aurait une influence contre la maladie d’Alzheimer. Enfin, des composés chimiques du nattô auraient des effets bénéfiques contre le cancer. Il est évident qu’il faut prendre avec prudence les résultats de ces études scientifiques. Il n’en reste pas moins que le nattô est certainement très bon pour la santé. Serait-ce là un des secrets de la longévité des japonais ?

Maintenant que vous savez ce qu’est le nattô, seriez-vous tentés d’en goûter ?

A bientôt pour d’autres articles sur les plats et aliments de la cuisine japonaise (et des surprises …).

Un peu de sagesse japonaise …

Les proverbes en disent long sur une culture, un pays. Nous avons donc décidé de vous faire découvrir de temps à autre des dictons et proverbes japonais et partager ainsi un peu de la sagesse orientale. En voici donc quelques-uns (entre parenthèses, l’équivalent française ou l’explication du proverbe japonais).

Même les singes tombent des arbres (Tout le monde peut se tromper)

Quelqu’un qui se brûle avec du lait chaud, soufflera sur une glace avant de la manger (Chat échaudé craint l’eau froide)

Prendre l’apparence d’un chat (Être hypocrite)

Donner une pièce d’or à un chat (Gâcher, offrir quelque chose à une personne qui ne saura pas l’apprécier pleinement)

Une perle pour un cochon (Comme ci-dessus)

Ne comptez pas les peaux des tanuki* qui n’ont pas encore été attrapés (Ne pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué) *un tanuki est une sorte de blaireau

Le hibou a de grands yeux mais il voit moins bien que la souris (Ce n’est pas la taille qui compte)

Une pierre, deux oiseaux (Faire d’une pierre deux coups)

Le clou qui dépasse appelle le marteau (Ne sortez pas du lot; appel au conformisme)

Les poissons aiment beaucoup l’eau, car l’eau est bonne pour eux (Si vous êtes sincèrement bons avec quelqu’un, cette personne vous le rendra)

Une abeille sur un visage qui pleure (Un malheur n’arrive jamais seul)

Une fleur qui a chu ne peut retourner à la branche (Ce qui est fait est fait)

Comment faire des makis-sushis ?

C’est très simple et c’est tellement bon. Comme nous préparons un sandwich, les japonais, eux, préparent des makis ou des onigiris (boules de riz). Mais n’est pas faiseur de maki qui veut … C’est la raison pour laquelle nous vous donnons aujourd’hui des conseils pour faire de succulents makis sushis (il y a en effet plusieurs sortes de makis).

Une natte (makisu), en bambou ou en plastique

Un couteau bien aiguisé

Un bol rempli d’eau et de vinaigre de riz (rappelons au passage que le caractère chinois (kanji) du mot « sushi » fait référence au mot « vinaigre« )

Ingrédients :

Du riz bien sûr (du riz japonais, du riz collant)

Des feuilles de nori (algues grillées)

Les garnitures au choix (crevettes, saumon, thon, surimi, avocat, concombre, daikon (radis japonais) …)

Etape 1

Disposer une feuille de nori sur le makisu. Le nori a une côté qui est plus lisse que l’autre. Placez le côté lisse contre la natte.

Etape 2

Plongez vos doigts dans le bol. Ils doivent être humides pour manipuler le riz. Prenez une boule de riz et étalez-la uniformément. N’appuyez pas trop fort. Si vous écrasez le riz, il ne tiendra pas bien lorsque vous roulerez le maki.

Selon la taille du maki que vous souhaitez, étalez le riz sur toute la surface du nori (laisser un espace de 2-3 cm au moins sur les 4 bords) ou seulement sur une bande de quelques centimètres (comme sur la photo).

Etape 3

Alignez les garnitures parallèlement à un côté de la feuille de nori (dans le sens du makisu). Si vous avez plus de deux garnitures, alignez-les sur plusieurs rangées parallèles.

Etape 4

Une fois la ou les garniture(s) placée(s), tenez le makisu, les pouces sur le bord. Soulevez doucement la natte du côté où sont placées les garnitures, et repliez-la au-delà des ingrédients. Pressez délicatement la natte sur toute sa largeur avec tous vos doigts pendant quelques secondes, de telle sorte que riz et ingrédients collent bien.

Etape 5

Déroulez le makisu. Continuez à rouler le maki sans la natte, simplement avec les doigts. Faite cela lentement afin que le riz ne sorte pas du nori et pour obtenir un maki uniformément cylindrique.

Etape 6

Vous avez maintenant un maki sushi. Roulez plusieurs fois, délicatement, la natte sur le maki sushi afin de bien affermir l’ensemble.

Etape 7

Patientez 2 ou 3 minutes avant de couper le rouleau. Au contact du riz, la feuille d’algue s’humidifie et ainsi elle ne se déchirera pas. Vous pouvez profiter de ces quelques minutes pour aiguiser votre couteau, ou commencer à préparer le prochain maki sushi.

Etape 8

Coupez des tranches avec le couteau que vous aurez préalablement humidifié. Plus vous avez utilisé d’ingrédients, plus les tranches doivent être fines.

Mangez sans trop tarder, ce sera meilleur !

Mangez sans trop tarder, ce sera meilleur !

Essayez différentes combinaisons d’ingrédients. Prochainement nous vous suggérerons quelques « recettes » mais d’ores et déjà, c’est à vous d’expérimenter les ingrédients que vous préférez … Comme vous le feriez pour un sandwich.

Itadakimasu !

Mata-ne *

* A bientôt (pour d’autres « trucs » culinaires)

NB : Si vous utilisez du poisson cru, veillez à ce qu’il ait été bien préparé !